| �P |

�͂��߂� |

|

�@

�@����Ղ̍\���́A�|���v�o�́E�d�l�E�ݒu�����l�����đI�肵�܂��B |

|

�@

�@�ݒu���Ƃ́A�����O�E����̉e���E���ˁE���H���E�ݒu���h�������l������K�v������܂��B�܂��A�ݒu�ꏊ�ɂ����ĉߋ��ɂǂ̂悤�ȍЊQ�������������l�����Đ���Ս\���E�ݒu���@����������K�v������܂��B

�@ |

| �Q |

�|���v�o�� |

|

�@

�@�}���z�[���|���v�{�݂́A�_��d�͗ʂ�50kW�����Ōv�悳���̂ŁA�ሳ�d�͂̌_��œd�͉�Ђ���3��200V�i�����_���ʁF�ሳ�d�́j����d���܂��B�܂��A2�䓯���^�]������ꍇ���l�����A�|���v�o�͂�22kw�ȉ��Ƃ��܂��B�Ȃ��A3��200V�Ŏ�d����ꍇ�ŔՓ��Ɩ��y��100V���K�v�ȏꍇ�́A�ʓr��z�d���܂��́A�]�ʓd���̎����_����s���K�v������܂��B |

|

�@

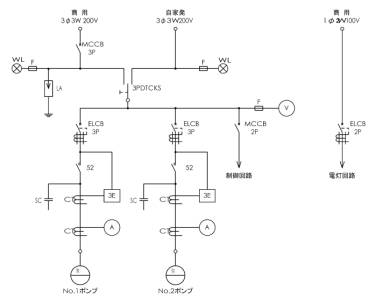

�@�}���z�[���|���v�{�ݗp����Ղ̈�ʓI�ȉ�H��}-8�Ɏ����܂��B |

|

|

�}�|�W�@�P�������}�i��j

�@ |

|

| �R |

���n���� |

|

�@

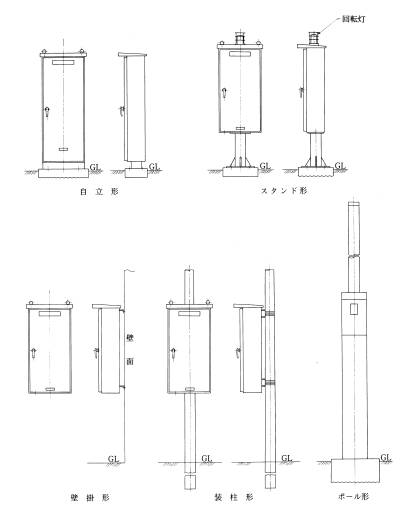

�@�}���z�[���|���v�{�݂͑�n���܂��͓��H�����ɐݒu�����̂ŁA���O�^�Ƃ����J�E�~��ɑς�������̂Ƃ���ق��A�K�v�ȕی�E�Ǘ��@����������̂Ƃ��ێ��Ǘ����e�Ղȍ\���Ƃ��܂��B�}���z�[���|���v�{�ݗp����Ղ̌`���ɂ́A�}-9�Ɏ����悤�Ɂu�����`�v�u�X�^���h�`�v�u�NJ|�`�v�u�����^�v�u�|�[���`�v������܂��B |

|

|

�}�|�X�@����Ղ̌`��

�@ |

|

|

| (�P) |

�����`����� |

|

�@

�@��ʂɃ|���v�o��11kW�i�X�^�[�f���^�n���j�ȏ�̐���ՂɎg�p����܂��B�Փ��X�y�[�X���L�������̓����@�킪���t���ł��܂��B

�@ |

| (�Q) |

�X�^���h�`����� |

|

�@

�@��ʂɃ|���v�o��7.5kW�i������n���j�ȉ��̐���ՂɎg�p����A�������������ꍇ�◣��Ă���ꍇ�ɃR���p�N�g�Ɏ���������^�C�v�ł��B

�@ |

| (�R) |

�NJ|�`����� |

|

�@

�@��ʂɃ|���v�o��7.5kW�i������n���j�ȉ��̐���ՂɎg�p����A�������������ꍇ�◣��Ă���ꍇ�Ɍ����Ȃǂ̍\�����̕ǂɐ���Ղ����t����^�C�v�ł��B

�@ |

| (�S) |

�����^����� |

|

�@

�@��ʂɃ|���v�o��7.5kW�i������n���j�ȉ��̐���ՂɎg�p����A�������ɐ���Ղ����t����^�C�v�̂��ߐݒu�X�y�[�X���������Ȃ�܂��B

�@ |

| (�T) |

�|�[���`����� |

|

�@

�@��ʂɃ|���v�o��7.5kW�i������n���j�ȉ��̐���ՂɎg�p����A�������ƈ�̍\���̂��߁A�ݒu�X�y�[�X���ł��������Ȃ�܂��B

�@ |

|

| �S |

�����H |

|

| (�P) |

�����^�] |

|

�@

�@�|���v�̎����^�]�́A�|���v�����̐��ʂ𐅈ʌv�ɂ�茟�m���āA�|���v�̉^�]�E��~�������I�ɍs�����̂Ƃ��܂��B |

|

�@

�@��{�I�ȉ^�]�����ɂ́A���̂��̂�����܂��B

�@ |

|

| �@ |

�P�Ɖ^�]���� |

|

�@�|���v�P��ݒu�̎����^�]�����ŁA���͎����������W�V�X�e���ɂ�����f�o���j�b�g�̕W���I�ȉ^�]�����i�_��d�͂̓|���v�P�䕪�j

�@ |

| �A |

������݉^�]���� |

|

�@�|���v�Q��ݒu�̂Q��^�]����{�Ƃ��鎩���^�]�����ŁA�Q��ݒu�^�̂f�o���j�b�g�̕W���I�ȉ^�]�����i�_��d�͂̓|���v�Q�䕪�j

�@ |

| �B |

�P�ƌ��݉^�]���� |

|

�@�|���v�Q��ݒu�̂P��^�]����{�Ƃ��鎩���^�]�����ŁA�}���z�[���|���v�{�݂̕W���I�ȉ^�]�����i�_��d�͂̓|���v�P�䕪�j

�@ |

| �C |

�P�ƌ��ݔ�펞����^�]���� |

|

�@�|���v�Q��ݒu�̂P��^�]����{�Ƃ��A���ʏ㏸���ɂ́A�|���v�Q�䂪�^�]���鎩���^�]�����B��H�I�ɂ� �A �Ɠ����ł����A�Q��^�]����{�Ƃ��邩�A�P��^�]����{�Ƃ��邩�̈Ⴂ������܂��B�i�_��d�͂̓|���v�Q�䕪�j

�@ |

|

| (�Q) |

�X�J����^�] |

|

�@

�@�\���Ȃǂ�p�����X�J����`�̃}���z�[���|���v�{�݂ɂ����ẮA�}���z�[�����̉������w�ǖ����Ȃ鐅�ʂ܂ʼn^�]���s���܂��B

�@ |

| (�R) |

�o�b�N�A�b�v�^�] |

|

�@

�@���ʌv�ɓ����ݎ��E�C�A����p�����}���z�[���|���v�{�݂ł́A���ʌv�̌̏�ɔ����āA�����ʂ����m�����ۂɂ��|���v���^�]�����H�B |

|

�@

�@�ʏ�^�]�p�̐��ʌv�̂ق��ɍ����ʂ����m����]�|�����ʌv��݂��ăo�b�N�A�b�v�^�]���s���܂��B�o�b�N�A�b�v�^�]���̃|���v�^�]�䐔�́A�d�͌_��̃|���v�䐔�Ƃ��܂��B

�@ |

| (�S) |

�̏��щz���^�] |

|

�@

�@�Q��ݒu�̃}���z�[���|���v�{�݂ł́A1��̃|���v���̏Ⴕ���ꍇ�ɁA�c���1�䂪�P�Ǝ����^�]���s���u��щz���^�]�v���\�ȉ�H�Ƃ��܂��B

�@ |

| (�T) |

�蓮�^�] |

|

�@

�@�|���v�蓮�^�]�ɐ�ւ�����\���Ƃ��܂��B�蓮�^�]�́A�C�ӂ̃|���v��C�ӂɉ^�]�E��~�ł���\���Ƃ��܂��B���A�蓮�^�]���̃|���v�ő�^�]�䐔�́A�d�͌_��̃|���v�䐔�Ƃ��܂��B

�@ |

|

| �T |

���S�ی쑕�u |

|

�@

�@���S�ی쑕�u�Ƃ��ẮA��ʓI�Ɉȉ��̑��u��݂��܂��B

�@ |

|

| (�P) |

�R�d�ی쑕�u |

|

�@

�@�e�|���v�̎��H�ɘR�d�Ւf���݂��A�R�d�����������ꍇ�͉�H���Ւf���܂��B

�@ |

| (�Q) |

�d���v |

|

�@

�@�|���v�̉^�]���m�F�ł���悤�d���v��݂��܂��B

�@ |

| (�R) |

���[�^�ی쑕�u |

|

�@

�@���[�^�ی�̂��߁A�O���d���̏ꍇ�͂QE�i�ߕ��ׁA�����j�܂��͂RE�i�ߕ��ׁA�����A�t���j�����[���A�P���d���̏ꍇ�͂P�d�i�ߕ��ׁj�����[��݂��܂��B

�@ |

| (�S) |

�ߕ��וی쑕�u |

|

�@

�@�|���v�̉ߕ��וی쑕�u�ɂ́A�}-10�Ɏ����悤�ɁA�T�[�}���v���e�N�^�ƃI�[�g�J�b�g������܂��B

�@ |

|

| �T�[�}���v���e�N�^ |

�I�[�g�J�b�g |

|

|

|

| �}�|�P�O�@�ߕ��וی쑕�u�i��j |

|

|

�@

�@�I�[�g�J�b�g�̓|���v�����ʼn�H���Ւf���܂����A�ݒu����|���v�ɃT�[�}���v���e�N�^���������ꍇ�́A�Z���T�����삵�����ɉ^�]��H���Ւf����ی��H��݂��܂��i�}-11�Q�Ɓj�B

�@ |

|

|

�}�|�P�P�@�T�[�}���v���e�N�^��H�i��j

�@ |

|

| (�T) |

�Z���ی쑕�u |

|

�@

�@�|���v�̐Z���ی쑕�u�ɂ́A�}-12�Ɏ����悤�ɓd�Ƀ^�C�v�ƃt���[�g�^�C�v������܂��B

�@ |

|

| �d�Ƀ^�C�v |

�t���[�g�^�C�v |

|

|

|

| �}�|�P�Q�@�Z�����m��i��j |

|

|

�@

�@�ݒu����|���v�ɐZ�����m����������ꍇ�́A�Z���T�����삵�����ɉ^�]��H���Ւf����ی��H��݂��܂��i�}-13�Q�Ɓj�B

�@ |

|

|

�}�|�P�R�@�t���[�g���Z�����m��H�i��j

�@ |

|

| (�U) |

�ʕu |

|

�@

�@�ُ펞��Ƃ��āA�x��p��]���Ⴕ���͒ʕu�E�Ď����u��݂��܂��B

�@ |

| (�V) |

��d�� |

|

�@

�@��d��Ƃ��āA�������d�@�̎g�p���l������ꍇ�́A���p�d���Ɣ��d�@�d���������ɓ���Ȃ��悤�C���^�[���b�N�i�o���^�i�C�t�X�C�b�`�܂��͋@�B�I�C���^�[���b�N�t�z���p�Ւf��j��݂��܂��B

�@ |

|

| �U |

���Q�� |

|

�@

�@���́A�Ă̓����_�����łȂ��~�̐�_�ł������������邽�߁A���̗l�Ȓn��ł͗��K�v�ƂȂ�܂��B���ɂ���Q�ɂ́A�u�������v�Ɓu�U�����v�ɂ����̂�����܂����A�����ł́A�U�����ɑ��闋�Q��ɂ��ċL�ڂ��܂��B

�@ |

|

| (�P) |

�𗋊�̖ړI |

|

�@

�@�d�C�@��́A���Ȃǂɂ��≏�ϗ͈ȏ�̍����d�ʍ�����Ɛ≏�j����N�����������܂��B���ɒʕu�E�Ď����u�A���ʌv���̓d�q�@��͐≏�ϗ͂��Ⴂ���ߔ𗋊�ɂ��ی삪�K�v�ł��B |

|

�@

�@���A���T�[�W�͓d���������łȂ��d�b������ՊO���Ƃ̃A�i���O���o�͐M������ڒn��������N������̂ŁA�ڒn���������O���Ƃ̐ڑ������̑S�Ăɔ𗋊�����t���A�ǂ̐N�������猩�Ă��T�[�W�ɑ��ē��d���i���j�ɂȂ�l�ɑ܂��B |

|

�@

�@���Q��̌��ʂ����߂邽�߂ɂ́A�𗋊�̐ڒn���Ƌ@��̐ڒn�����ŒZ�����Őڑ����A���̓_���ڒn�����ŒZ�����ő�n�ɂP�_�ڒn���邱�Ƃ���{�ƂȂ�܂��B�����ŁA�𗋊킩��ڒn�[�q�܂ł̔z����

IV �� 3.5mm2 �ȏ�Ƃ��A�ڒn���́AIV �� 5.5mm2 �ȏ�̓d�����g�p���܂��B

�@ |

|

| �� |

���d�ʂƂ͓d�ʍ���0V�̏�Ԃ������܂��B

������(6600V)�Ɏ~�܂��Ă��钹��z�肷��ƁA�n��ƍ������Ƃ̓d�ʍ���6600V�ƂȂ�܂����A���̓d�ʂ�6600V�ƂȂ�ׁA���ƍ������Ƃ̓d�ʍ���0V�i���d�ʁj�ƂȂ�A�Ă����ɂ͂Ȃ�܂���B |

�@ |

| (�Q) |

�d���p�𗋊� |

|

�@

�@�d���p�𗋊�́A�}-14�̂悤�Ɋe���Βn�Ԃ����łȂ��e���Ԃɂ����t���܂��B

�@ |

|

|

�}�|�P�S�@�𗋊�̎g�p��

�@ |

|

| (�R) |

�d�b����p�𗋊�ݒu�ꏊ |

|

�@

�@�ʕu�̓d�b����p�𗋊�́A�ʕu�̋ɗ͋߂��ɐݒu���܂��B�ʕu��������Փ��̌v����ɐݒu�����ꍇ�́A�𗋊���v����Ɏ��t���邱�Ƃ��]�܂����B�Ȃ��A�d�b��Ђ����t����u�ۈ���v�͓d�b�������ی삷����̂ł���A����ɂ��ʕu��ی삷�邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@ |

| (�S) |

�A�i���O���o�͗p�𗋊� |

|

�@

�@���ʌv�̃A�i���O���o�͂Ȃǐ���Ղ���ՊO���֒������z�������ꍇ�́A���̐M������p�̔𗋊��ݒu���܂��B

�@ |

| (�T) |

�ێ��Ǘ� |

|

�@

�@�𗋊�́A�S�Ă̗��T�[�W��ی�ł�����̂ł͂Ȃ��A���A���T�[�W����Ə��Ղ��Ă������߁A����I�ɋ@�\�m�F���s���A���Վ��ɂ͌�������K�v������܂��B

�@ |

|

| �V |

�����[�����ƃV�[�P���T���� |

|

����Ղ̍\����H�͖��������[��H����ł��B�������A�ߔN�͐���Ղ̐ݒu�X�y�[�X�̖�肩�珬�^�����K�v�ƂȂ�A�V�[�P���T�����̐���Ղ���������܂��B |

|

| (�P) |

�����[���� |

|

�@

�@�����[�����́A�����[�E�^�C�}�[�����[���𐧌�Փ��őg�ݍ��킹�ď���̐�����s�����̂ł��B |

|

�@

�@��r�I�P���Ȑ�����s���ꍇ�́A�����[�_�������Ȃ������ȃR�X�g�ƂȂ�ق��A�̏�̌����������e�ՂŌ���T�C�h�ł̕��i�����őΉ��ł��܂����A���x�Ȑ�����s�����G�ȃV�[�P���X�ł́A�����[�_�����������Đ���Ղ̑�^���ɂ�荂���ƂȂ�ق��A�̏�̌����������ώG�ƂȂ�܂��B |

|

�@

�@��ʂɗ��T�[�W�̉e�����ɂ����̂ł����A�^�C�}�[�����[���̓d�q�����i��ł��邽�߁A��{�I�ɂ͗��Q�K�v�ł��B

�@ |

| (�Q) |

�V�[�P���T���� |

|

�@

�@�V�[�P���T�����́A�����[�E�^�C�}�[�����[�ō\������郊���[�V�[�P���X���}�C�R�����������̂ŁA���x�Ȑ�����s�����G�ȃV�[�P���X�ł�����Ղ̏��^���������ł��܂��B |

|

�@

�@�]���́A�ėp�V�[�P���T��p���Ďd�l�Ɋ�Â��ăv���O���~���O����K�v������܂������A�ŋ߂́A���O�Ƀ}���z�[���|���v�̉^�]�p�^�[�����v���O���~���O���đ�ʐ��Y�ɂ��R�X�g�ጸ��}������p�V�[�P���T�^�C�v�������Ă��܂��B |

|

�@

�@��ʂɗ��T�[�W�̉e�����₷�����߁A���Q����l������K�v������A���A�̏�ɂ̓V�[�P���T�{�̂̌������K�v�ƂȂ�܂��B

�@ |

|

| �W |

�g������ |

|

�@

�@����Ղ̎d�l�́A�ǘH�{�ݖ��[�ɐݒu�������W�|���v�{�݂������̗A���|���v�{�݂��ɂ���Ă��قȂ�܂��B�ȉ��Ɋe�X�̓����������܂��B

�@ |

|

| (�P) |

���W�|���v�p����� |

|

�@

�@��Ɉ��͎����������W�V�X�e���̃|���v�{�ݗp�Ƃ��ėp�����鐧��Ղł��B |

|

�@

�@�|���v�͏��o�͂̃|���v�P��ݒu�̒P�Ɖ^�]��������ł��B����Ճ^�C�v�Ƃ��Ă̓X�^���h�`�A�NJ|���`�A�����`���I������܂��B�|���v�Q��ݒu����ꍇ������܂����A���̏ꍇ�̉^�]���@�̓|���v�Q��̕�����݉^�]�ƂȂ�܂��B�ُ펞�̒ʕ��i�Ƃ��ẮA�Z���̋��͂������邱�Ƃ�O��Ƃ��Čx��p��]���݂̂Ƃ��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

�@ |

| (�Q) |

�A���|���v�p����� |

|

�@

�@��ɗA���V�X�e���̃}���z�[���|���v�{�ݗp�Ƃ��ėp�����鐧��Ղł��B |

|

�@

�@�|���v�͂Q��ݒu�̒P�ƌ��݉^�]��������ł����A���ʏ㏸���ɂ̓|���v�Q�䂪�^�]����P�ƌ��ݔ�펞����^�]�����Ƃ��邱�Ƃ�����܂��B��ʓI�Ƀ|���v�o�͂͑傫���Ȃ�A����Ճ^�C�v�͎����`�A�����`�̂ق��Ƀ|�[���`�̗̍p�������Ă��܂��B�ُ펞�̒ʕ��i�Ƃ��ẮA�d�v���������{�݂ł��邽�߁A�ʕu�E�Ď����u�ɂĒʕ܂��B |

|