| (1) |

構造 |

|

渦流ポンプは、小口径ポンプ(主に口径150mm以下)において、ポンプケーシング内に異物が通過できる大きな空間を設け、無閉塞性を向上させたポンプです。 |

|

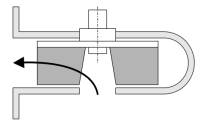

ノンクロッグポンプに代表されるこれまでの汚水汚物用ポンプでは、図-18に示すように、ポンプケーシング内の汚水通過空間に羽根車が設置され、翼先端と吸込みカバーとの隙間も小さく、全ての汚水が羽根車の翼と翼の間を通過する構造となっているため、異物による閉塞・拘束・積層が生じる可能性がありました。 |

|

|

| 図−18 ノンクロッグポンプの構造 |

|

|

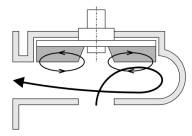

これに対して渦流ポンプは、図-19に示すように、羽根車をポンプケーシングの上方に移動させて翼先端と吸込みカバーとの隙間を極端に大きくすることで、小口径ポンプであってもポンプケーシング内に大きな空間を確保しました。 |

|

渦流ポンプは、羽根車の回転によりポンプケーシング内に渦を発生させ、この渦により異物を排出することで羽根車内を異物が通過しない(見掛け上、ポンプケーシング内に羽根車が無い)構造としました。 |

|

|

| 図−19 渦流ポンプの構造 |

|

|

異物通過径と無閉塞性の関係は、一般的に国土交通省仕様で設定されている53mm通過(口径80mm以上のとき)、農業集落排水で設定されている65mm通過があり、この基準をクリアできていれば、異物の閉塞はほとんどないとされています。 |

|

ノンクロッグポンプに代表されるこれまでの汚水汚物用ポンプの異物通過率は口径の70%程度であり、この条件を小口径ポンプで実現することは難しいのですが、渦流ポンプの異物通過率は口径の100%(又は70%)であり、小口径ポンプでもこの異物通過径を容易に確保できます。

|

| (2) |

ポンプ性能 |

|

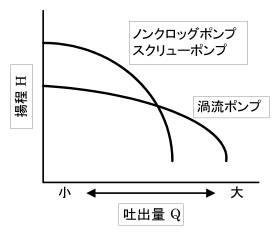

ノンクロッグポンプに代表される水中ポンプは、羽根翼により直接汚水を加圧搬送させますが、渦流ポンプは、羽根車により発生させた渦により間接的に汚水を加圧搬送します。このため、小水量高揚程運転域ではケーシング内での逆流が生じて性能が低くなります。逆に、大水量低揚程運転域では羽根車の抵抗が少ないため性能が高くなります。 |

|

このように渦流ポンプの性能は、図-20に示すように最大揚程が低い“横流れ”の特性となっています。 |

|

|

図−20 ポンプ性能

|

|

| (3) |

エアロック |

|

渦流ポンプをはじめとする水中汚水汚物ポンプは、ポンプ始動時にはケーシング内を満水状態とする必要があり、ケーシング上端水位をポンプ停止水位とすることが基本となります。 |

|

ところが、マンホールポンプ施設のスカム対策として採用されている予旋回槽との組み合わせによる運転では、マンホール底部まで水位を低下させるためポンプ停止直後はケーシング内の水が落ちてドライ状態となります。 |

|

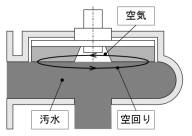

次の水位上昇により空気抜き弁から空気が排除されてケーシング内は水で満たされますが、渦流ポンプは羽根車をポンプケーシングの上方に移動させているため、図-21に示すように羽根車部分に空気溜まりができて排水不能となる場合があります(この現象をエアロックといいます)。 |

|

|

| 図−21 エアロック |

|

|

予旋回槽式のマンホールポンプ施設が登場した以降は、特に渦流ポンプのエアロック対策として、ポンプケーシング上端部に空気抜き弁や空気抜き穴を設けたり、羽根車部分の空気を吐出口側に導く構造としたりして、ポンプケーシング内部の空気がスムーズに抜ける構造としているため、ポンプ運転時にエアロックすることは稀です。

|