| 1 |

スクリューポンプの導入 |

|

スクリューポンプは、陸上横型がヨーロッパにおいて、生きた魚をポンプアップする目的で、無閉塞・高揚程・高効率をコンセプトに開発されました。日本へは1979年に導入され、主に自治体の下水道施設用ポンプとして採用されました。

|

|

さらに1984年には水中型のスクリューポンプが導入され、予旋回槽が組み込まれたマンホールポンプシステムとして採用されています。このマンホールポンプシステムは従来マンホール内で発生したスカムによる悪臭、汚れを減少させる目的で予旋回槽に起こる渦流で汚物を効率良くポンプに吸い込ませるスカム対策型マンホールポンプシステムとして登場しました。

|

| 2 |

スクリューポンプの特徴 |

|

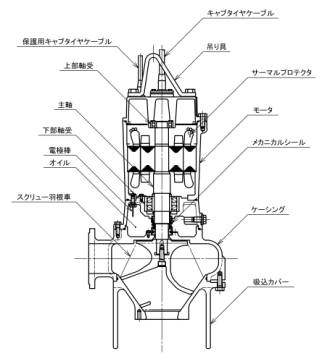

スクリューポンプの構造例を図-14に示し、図-15にスクリュー羽根車の断面を示します。 |

|

|

図−14 ポンプの構造(例)

|

|

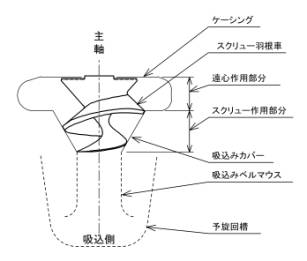

図−15 羽根車の断面図

|

|

|

スクリューポンプの特徴はポンプ部を構成する部品の吸込みカバー、ケーシング、羽根車の中で特に羽根車にあります。図-15に示すように、この羽根車は、スクリュー部分と遠心力部分で出来ています。羽根車のスクリュー部分は容積ポンプ、遠心力部分は遠心ポンプとして機能し、ケーシング内で運動エネルギーを圧力エネルギーに変換します。この2つの働きを有機的に1枚羽根にデザインすることにより、無閉塞性を維持しながら高いポンプ効率(50〜75%)が出せるユニークな省エネ型ポンプになっています。

|

| 3 |

ポンプ性能 |

|

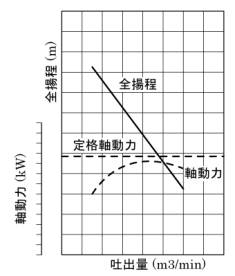

図-16に示すようにスクリューポンプの性能(全揚程−吐出量)曲線は急勾配であり、ポンプの全揚程に対して管路システムが実際に必要な揚程の差異により起こるポンプ吐出量の変化が少ない。また、管路システムの老朽化や付着物等による管路抵抗の経時変化に対しても、必要な流量の維持に有利です。又、軸動力曲線は一般にリミットロード(飽和)特性であり、ポンプの全揚程に対して管路システムの実際に必要な揚程が低い場合にポンプ吐出量の増加によるオーバーロードを回避できます。

|

|

予旋回槽が組み込まれたマンホールポンプ施設の場合は、図-15の破線で示すようにポンプの吸込側にベルマウスと予旋回槽を設けるので、これにより汚水がスムーズに羽根車の吸込側に流れるため、ポンプ効率を高めることができます。 |

|

|

図−16 スクリューポンプの特性

|

|

| 4 |

異物通過性 |

|

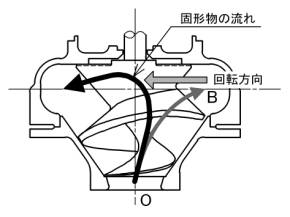

ポンプで固形物を輸送する場合の重要な要素はポンプのケーシング内における固形物と液の移動軌跡です。スクリュー羽根車で固形物は図-17に示すように急激な方向変換することなく、OBの線に沿って軌道を描き、羽根車、吸込みカバー、ケーシングと接することなく、1枚羽根の広い流路を液の中心に向かって押され、ゆるやかに吸込み口から吐出口へと運ばれます。このようなスクリュー羽根車の機能により異物を詰まらせることなくスムーズに排出できるので、無閉塞(通過粒径:口径の50%以上)および部品の耐磨耗性を向上させています。 |

|

|

図−17 スクリューポンプ内固形物の軌跡

|

|

| 5 |

問題点とその対策 |

|

| (1) |

振動・騒音の発生防止 |

|

スクリュー羽根車は、大容量ポンプの場合、締切り点附近(過少流量域)において、1枚羽根がケーシング舌部を通過する際に起す圧力差により羽根車内の流れに脈動を生じ、振動、騒音が発生します。この対策として、羽根車の諸元変更による運転点の移動や戻し配管による過少流量解消及び吐出弁開放での起動による締切り運転回避等があります。マンホールポンプ施設の場合は、ポンプの機種を多くして、要求仕様(ポンプ計画全揚程、計画吐出量)に適正なポンプを選定することでも対処できます。

|

| (2) |

通過粒径の向上 |

|

スクリューポンプの異物通過粒径は、羽根車での異物通過性を向上させたとはいえ、異物通過粒径が口径の50%の場合は詰まりやすい傾向にあります。この様な場合は、異物通過粒径を大きくすることで対応できますが、ポンプ効率は低下します。

|

|